Формирующий и контрольный этапы эксперимента

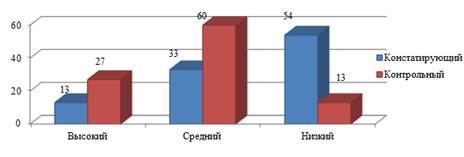

Рисунок 5 – Распределение характерных ошибок устной речи у учащихся с ЗПР до и после формирующего эксперимента

Таким образом, сравнительный анализ показал, что у детей 2 класса с ЗПР, значительно сократились ошибки устной речи. Как видно из таблицы 7 и рисунка 5 высокий уровень состояния устной речи у 27% учащихся в сравнении с 13 % на констатирующем этапе, на средний уровень поднялись – 60% учащихся (33% на констатирующем). Существенно сократился низкий уровень: с 54% до 13% детей. Это говорит о том, что у этих детей, оставшихся на низком уровне, стойкий характер ошибок.

При анализе ошибок письма в методике «Списывание», мы увидели следующие результаты (таблица 8).

Таблица 8 - Сравнительный анализ ошибок письма детей с ЗПР при выполнении методики «Списывание», до и после формирующего эксперимента

|

Перечень нарушений |

Кол-во |

% | ||

|

до |

после |

до |

после | |

|

Пропуск букв, слогов |

6 |

2 |

40 |

13 |

|

Смешение по глухости-звонкости |

6 |

3 |

40 |

20 |

|

Смешение по твердости-мягкости |

5 |

1 |

33 |

7 |

|

Смешение гласных |

5 |

1 |

33 |

7 |

|

Смешение сонорных |

1 |

1 |

7 |

7 |

|

Смешение свистящих-шипящих |

1 |

1 |

7 |

7 |

|

Ошибки на уровне слова (слитное или раздельное написание) |

6 |

2 |

40 |

13 |

|

Ошибки на уровне предложения |

5 |

3 |

33 |

20 |

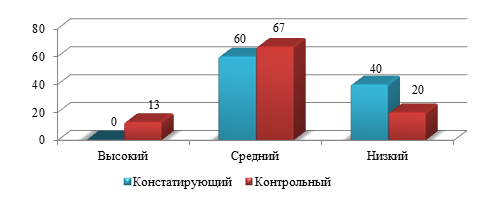

Рисунок 6 – Распределение характерных ошибок при выполнении методики «Списывание» у учащихся с ЗПР до и после формирующего эксперимента

По результатам контрольного этапа, как видно из таблицы 8 и рисунка 6, значительно сократилось число детей с 40% до 20% - ошибки стойкого, частотного характера, и их можно отнести к различным подгруппам. У 67% детей в отличие от 60% на констатирующем этапе, ошибки носят не столь частотный, стойкий характер. 13% детей выполнили задания качественно, без ошибок.

При сравнительном анализе характерных ошибок письма во время выполнения методики «Слуховой диктант» мы выявили следующее (таблица 9).

Похожие статьи:

Гуманитарно-ориентированное обучение математике

по образовательной технологии “Школа 2100”

Современные подходы к организации системы школьного образования, в том числе и математического образования, определяются, прежде всего, отказом от единообразной, унитарной средней школы. Направляющими векторами этого подхода являются гуманизация и гуманитаризация школьного образования. Гуманитариз ...

Биография и принципы работы Е.Б. Вахтангова

Евгений Багратионович Вахтангов - (1 (13) февраля 1883, Владикавказ – 29 мая 1922, Москва) – советский актёр, режиссёр театра, основатель и руководитель (с 1913 года) Студенческой драматической (в дальнейшем «Мансуровской») студии, которая в 1921 году стала 3-й Студией МХТ, а с 1926 года – Театром ...

Развитие педагогической мысли в 60 гг

Прогрессивные русские педагоги выступали с убедительной критикой крепостнического воспитания, они требовали создания массовой народной школы и внесли большой вклад в разработку теории начального образования. Русские педагоги выступали против механического заимствования зарубежных педагогических сис ...