Место и роль знаний о русских исследователях-путешественниках в формировании географического кругозора учащихся

Все разнообразие географических методов сводится к трем категориям: общенаучные, междисциплинарные и специфические для данной науки.

К специфическим методам в географии относятся сравнительно-описательный, экспедиционный, картографический, аэрокосмический.

Все географические исследования отличает специфический географический подход – фундаментальное представление о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений, комплексный взгляд на природу. Он характеризуется территориальностью, глобальностью, историзмом.

Каждая наука и каждый школьный предмет обладают своим языком. Есть все основания говорить о существовании «географического языка», который имеет определенный набор терминов, географических имен, что придает ему индивидуальность и особый колорит.

Следовательно, язык географии тоже представляет собой необходимый элемент общей географической культуры. Овладение географической культурой предполагает хорошее владение языком географии, который включает следующие компоненты:

– понятия и термины

– факты, цифры и даты;

– географические названия и язык карты;

– географические представления (образы) .

В знаниях о русских исследователях-путешественниках можно выделить следующие компоненты:

– имена исследователей и путешественников;

– даты;

– факты;

– научно-популярные сведения.

Имена исследователей и путешественников необходимы для самого существования знания этого рода.

Даты являются тем компонентом, который обуславливает историзм географического подхода к ним.

Под фактами в этом виде знаний подразумеваются совершенные исследователями-путешественниками экспедиции, походы, а также различные открытия и написанные ими труды.

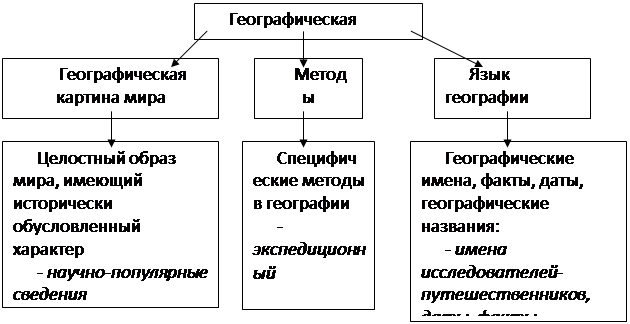

Научно-популярные сведения на наш взгляд один из наиболее важных компонентов знаний о русских исследователях-путешественниках для формирования географической культуры личности. Без них они остались бы сухим перечислением заслуг, не несли бы в себе потенциал культурологического характера и не смогли бы соответствовать цели популяризации научного географического знания. Эта цель, по мнению некоторых ученых, реализовывает задачу «Учится должно быть интересно!». Проанализировав все вышеперечисленные компоненты взаимосвязь между географической культурой и знаниями о русских исследователях-путешественниках можно представить следующим образом:

Рис. 1. Схема взаимосвязи географической культуры и знаний о русских исследователях-путешественниках

Хотелось бы пояснить соотнесение экспедиционного метода географии с именами исследователей и путешественников и научно-популярными сведениями. В данном случае необходимо апеллировать к методу историзма в географии. На наш взгляд невозможно владеть каким-либо методом, не зная его истории и эволюции, а именно на формирование таких теоретических знаний и направлены знания о русских исследователях-путешественниках.

Рассматривая знания о русских исследователях-путешественниках с точки зрения уже упомянутого ранее метода историзма – одного из традиционных методов географической науки, который применяется едва ли не со времени ее зарождения; можно отнести их к области знаний исторической географии. На основе имеющихся определений исторической географии и одновременной некоторой их трансформации, ученые выделяют в этой науке восемь направлений. На наш взгляд рассматриваемые знания входят в состав теоретических знаний историко-географического страноведения.

«История есть география во времени, география – история в пространстве», – писал еще знаменитый французский географ Элизе Реклю.

Только в географии неувядаемая романтика странствий удивительным образом сочетается c особым, глубоко научным видением мира. Знания о русских исследователях-путешественниках находятся на стыке истории и географии, образуя своего рода мост между ними.

Использование принципа историзма – важный фактор формирования мотивации учебном процессе. Интеграционный потенциал географии и истории довольно велик. В связи с гуманизацией содержания школьной географии расширяется объем историко-географических вопросов во всех курсах географии.

Похожие статьи:

Этапы взаимодействия и модели сотрудничества

А.А.Петрикевич в своем исследовании рассматривает взаимодействие с семьей как процесс, имеющий свою динамику, этапы развития, характерные только для него формы и методы совместной работы родителей и педагогов. Автор предлагает строить взаимодействие детского сада и семьи в несколько этапов: первый ...

Классификация досуга по числу участников

По количеству участников формы досуга могут быть: - индивидуальные (чтение книг, просмотр фильмов и телепередач, прогулка, занятия спортом, рисованием, музыкой и т.п.); - групповые (занятия в секциях, кружках, по разным направлениям, экскурсии); - массовые (фестивали, праздники, конкурсы, соревнова ...

Планирование методической работы

Методическая служба – это связующее звено между жизнедеятельностью педагогического коллектива, государственной системой образования, психолого-педагогической наукой, передовым педагогическим опытом, содействующее становлению, развитию и реализации профессионального творческого потенциала педагогов. ...